夜の時間ができました。こんなことは本当にまれなことです。AppleMusicを開き最初に目に入ったのがジャニーヌ・ヤンセンのアルバムに収められたシェーンベルク「浄められた夜」。

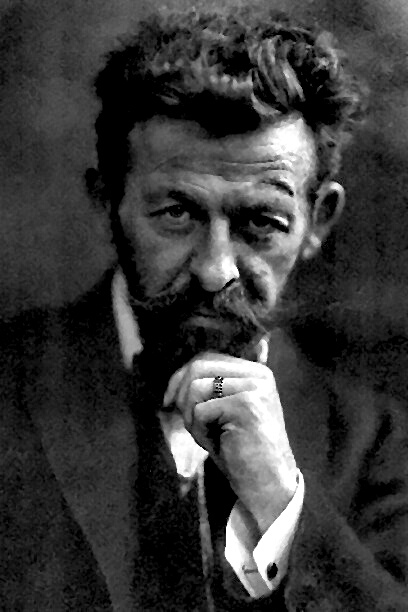

シェーンベルク最初期。作品番号は4番。おそらくはシェーンベルクの楽曲の中でも知名度が高い部類に入るでしょう。私もこの曲を20年ほど前に一生懸命聴いた記憶があります。

この曲は、リヒャルト・デーメルの詩にモティーフを得て作曲されたものです。このあたりのエピソードもほとんど忘却の彼方からいまここにたぐり寄せたものです。

Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain;

der Mond läuft mit, sie schaun hinein.

Der Mond läuft über hohe Eichen;

kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,

in das die schwarzen Zacken reichen.

Die Stimme eines Weibes spricht:

Ich trag ein Kind, und nit von Dir,

ich geh in Sünde neben Dir.

Ich hab mich schwer an mir vergangen.

Ich glaubte nicht mehr an ein Glück

und hatte doch ein schwer Verlangen

nach Lebensinhalt, nach Mutterglück

und Pflicht; da hab ich mich erfrecht,

da ließ ich schaudernd mein Geschlecht

von einem fremden Mann umfangen,

und hab mich noch dafür gesegnet.

Nun hat das Leben sich gerächt:

nun bin ich Dir, o Dir, begegnet.

Sie geht mit ungelenkem Schritt.

Sie schaut empor; der Mond läuft mit.

Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.

Die Stimme eines Mannes spricht:

Das Kind, das Du empfangen hast,

sei Deiner Seele keine Last,

o sieh, wie klar das Weltall schimmert!

Es ist ein Glanz um alles her;

Du treibst mit mir auf kaltem Meer,

doch eine eigne Wärme flimmert

von Dir in mich, von mir in Dich.

Die wird das fremde Kind verklären,

Du wirst es mir, von mir gebären;

Du hast den Glanz in mich gebracht,

Du hast mich selbst zum Kind gemacht.

Er faßt sie um die starken Hüften.

Ihr Atem küßt sich in den Lüften.

Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht.

男と女がいて、女が身ごもる子供の父親は、そのかかる男ではない。だが、男は苦悩の先において、女が身ごもる子供を我が子のものとして育てる決意をする、というもの。

これは、なにか聖書であるか、あるいは村上春樹の「騎士団長殺し」のモティーフでもあるかのような。愛情とはこのように、「私(わたくし)」を捨ててすべてを受け入れるものなのか、と。

芸術というものは、文学であろうと音楽であろうと、人間の極地を描くことにより、人間の価値を高め認め育てるものです。このある意味で愛情に関する排他性を乗り越える感覚というのは、無私の愛であり、ある種アガペーに近いものでもありえます。

ロボット三原則のなかには、自分の身を守らなければならない、という条項があるように、人間もやはり自分の身を守る必要がありますが、その先の試練として無私の愛があり、それを乗り越えるという営為が想定されているのではないか、という感覚。

辻邦生の「ある生涯の七つの場所」のなかの感動的な短編を思い出しました。「赤い扇」という短編です。その中の一節。

相手が好きになるとは、相手のみになるのではなくて、自分の好みに相手があうかどうかを定めることじゃありません?

辻邦生『赤い扇』ある生涯の七つの場所より「椎の木のほとり」中公文庫415ページ

(中略)

もしそうだとしたら、恋愛で一番大事なのは自分です。よく恋のために死ぬなんてことがありますわね。でも、それは、自分の好みを実現している相手に殉じるのですから、結局は自分のために死ぬのと同じです。本当に無私ならば、決して自分の好みなどに引きつけてかんがえるわけはありません

普通の恋愛は、おそらくはエロスとよばれ、神の愛はアガペと呼ばれますが、先日、美はアガペーのようだ、ということを書いたりもして、おそらくはこの浄められた夜の男は無私の愛の境地に達し、そうだとすると、それ自体が人間の高貴な秩序にむけたアガペー的で美的な行為ということになるのでしょうか。ここではアガペーという言葉を幾ばくか恣意的に使っているわけですが、それは美的行為が神的意味を有するという相関関係においてわざと使っていることになるでしょう。

さて。この夜は、少しずつ涼しくなっていて、コオロギの声が聞こえ始めました。会社の若い人が「ようやく秋ですね」と話しかけてきて、「もうすぐ春ですね」もフレーズが聞こえてきて、春を待ちわびるのも、秋を待ちわびるのも質的には変わらないのかも、と思いました。シェーンベルクは無調の世界へと旅立ちますが、私たちはどこへ向かうのか。この秋を超え、冬を越え、次の夏へと向かう道程において何が待つのか。そんなことを考えながら、デスクライトに照らされたPCに向かって文章を書いています。これが幸福なのでしょう。

また次も書けますように。みなさまもよい夜を。おやすみなさい。グーテナハトです。